新しいデザイン開発システムの試み

株式会社コボ 代表取締役社長 山村真一

―― 待ったなしの大衆車開発

1970年をもうすぐ迎えるという頃、私がそれまで携わっていたギャランクーペFTO(以降FTO)のデザインプロジェクトが落ち着くのと同時に、ギャランのワンランク下を対象とした1200㏄~1600㏄クラスの大衆車ランサーのデザインプロジェクトが始まった。カー、クーラー、カラーテレビが新・三種の神器(3C)と言われ、高度経済成長期と呼ばれた当時、日産・サニー、トヨタ・カローラなどの大衆車市場は飛躍的に成長しつつあった。そうした中で三菱は、1966年登場のコルト1000F、コルト1100等はモデル末期で苦戦を強いられており、このクラスの開発は待ったなしの状況であった。そのため、開発スケジュールはFTOと同様に極めてタイトであった。

トヨタ・カローラ 画像提供:トヨタ博物館(左) コルト1000F(右)

このプロジェクト初期のデザインスタジオは、FTOと同じ名古屋製作所のテストコース内の第三スタジオであった。メンバーは、上砂さん、私、FTOで一緒だった原田さん、モデラーの三矢さん、椎葉さん、「線図の神様」こと東松さん、「お父ちゃん」こと長谷川さん、佐野さんに加えて、新たにデザイナーの樫沢さん、田原さん、古川さん、モデラーの清藤さん、伊藤卓三さんなどの元気のよいメンバーも加わってのスタートであった。

―― 新しいデザイン開発システム

関連部門との合同作業での議論

このタイトなスケジュールを実現するため、当時話題となっていた米国のNASAプロジェクトの、多様な工程が同時に進行可能となる網状の開発システムをデザイン開発プロセスに導入する計画をまとめ、上砂さんと私で機種担当の部長会でプレゼンテーションを行ったのである。その第一の手法はNASAの開発システムマネージメントの導入であった。それは、初期の基本デザインを円滑、スピーディーに行うために、ボディー設計、シャシー設計、装備設計、エンジン設計(京都)、生産技術部らの担当者と我々デザイナーが合同作業を行うというものだった。第三スタジオ内に各部門が一緒に製図板を並べるという未だかつてない複合プロジェクトが実現したのである。京都製作所のエンジン設計から出張参加した元気の良い2名の設計者と搭載エンジンや補器類のレイアウトについて議論を交わしたのは懐かしい思い出である。

初期デザイン案のテープドローイング

第二の手法は新しいモデル製作システムであった。デザイン審査用のモデルは従来のクレイモデルではなく、外部発注によるワーカブル樹脂(ポリウッド)モデルとし、審査役員の見ている前でフロントフェンダー、ボンネットなどの複数案のデザインモデルをチェンジする方式としたのである。これは、モデルを実車に出来るだけ近い見栄えにして、審査役員の方々に正確に判断していただけるだけでなく、歌舞伎の舞台の様に、美しく仕上げ塗装されたフェンダーやボンネットを瞬時にチェンジして、プレゼンテーションすることで、複数のデザイン案から最良の案を選んで頂ける演出でもあった。複数案モデルを製作する時間も予算もなかったことを逆に利用したのだ。このやり方は「おおっ!」と喜ばれる意外性もあり、大成功であった。もちろん大幅なスケジュールのカットとモデル費の大幅な削減になった事は言うまでもない。またこの初めてのシステムには外部の木型メーカーや、難しいモデル計画を担当していただいた三矢さんと椎葉さん、さらには木工造作を得意とした伊藤卓三さんの力があったことも付け加えておきたい。

―― デザインの役割をアピール

デザイン、設計、生産技術との合同プロジェクトは初期段階のみで終わったが、このデザインスタジオ内での関連部門との共同作業は初期基本計画段階の共通認識や正確さを保つだけでなく、スタートから発表、発売にまでに至る全開発段階においてのスケジュール短縮化にも大きく貢献をしたと確信している。さらに、それまでデザイン部門の仕事は、「コストアップの原因である」とか、「わざわざ技術的に製造が難しい形状を造る」など、根拠のない誤解や風評があったのだが、他部門と合同で仕事をすることにより、デザイナーがいかに市場での競争力を追求して魅力的な車をつくるために努力をしているかを、このプロセスで幾分かは理解していただけたと思っている。我々はこのプロジェクトで「コスト第一」のスローガンをスタジオ壁面にわざわざ掲げたのだが、それは、我々デザイナーは単に車の形を考えているのではなく、総合的な視点で車造りを考えていることをアピールするためだったのである。

―― 大衆車の先兵

このプロジェクトの最中の1970年に、三菱の各自動車製作所は三菱重工株式会社から分離し、別会社の三菱自動車株式会社として独立した。ここから三菱自動車株式会社がカーメーカーとして生き残るために、大衆車アッパークラスで人気を博していたギャランシリーズや次に発売されたFTOに続くこのランサーは、日本の高度成長に比例して膨張してゆく大衆車市場でシェアを獲得するための先兵となって行くのであり、これはまさしく車名の馬上の騎士「ランサー」=「槍騎兵」なのであった。

―― ラリーのためのデザイン

ランサープロジェクトでは初期から「ラリーに強いコンパクトカー」をこの車の基本戦略とする商品コンセプトができていた。これはコルト1100Fの1967年サザンクロスラリーでのクラス優勝などの実績に基づいている。早くからラリーに参戦していたトヨタ、日産においても若者層の獲得にラリーは重要な販売戦略の要素となって来ていた。このコンセプトは軽量で捻じれ剛性に強い車体設計、さらにはエンジンやシャシーの基本設計にも取り入れられたとともに、我々もラリーを前提としたボディデザインに積極的に取り組んだのである。ギャランシリーズでのストレッチドローの金型によるフラットでシャープなボディデザインとは異なり、三次元に曲面で絞られた張りのあるボディデザインはラリーでの悪路走行に必要なボディ剛性を高める。大きく張り出したフェンダーや将来2500㏄エンジンの搭載を可能としたボンネットの張り出しも、小型車ながら強力なパワーを感じさせるためのデザインであった。

初期段階のモデル

―― トレンドよりも独自性

エクステリアデザインの基本はオーソドックスなノッチバックスタイルであるが、空力特性を良くするため、丸味のあるリヤクオーターパネルから後ろへと流れる気流が、ボディ後端で巻き込む乱流の発生を抑えるため、リヤをシャープに切り落としたデザインとした。トランクの開口は、幅広く且つバンパーまで開くデザインで、荷物の出し入れがし易く、ターゲットユーザーであるファミリー層や若者たちにとっての使い勝手を考慮した。リヤランプは車体後端の輪郭に沿った特徴的な縦型で、一目でランサーと判るデザインとした。また、フロント周りの処理も、世の中のデザイントレンドは追わずに、ランサーとしての独自性を大切にし、丸形2灯ヘッドランプを生かしたデザインを追求した。

一方、インテリアでもエクステリア同様ラリーコンセプトを重視した。特に計器盤はモータースポーツチームからの強い要望もあり、シンプルで見やすい計器類と操作性の高いスイッチやレバー類とし、明快なオーソドックススタイルで丸と四角をモチーフとしたデザインでまとめた。また、ラリーストや一般ユーザーが計器類などを追加装着し、カスタマイズが容易となるデザインを目指した。

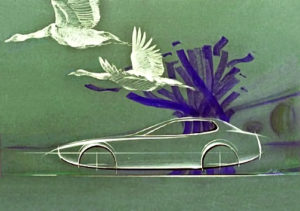

デザインが概ねまとまった頃、ランサーのデザインイメージとして「旅する白鳥」のイメージスケッチを、入社2年目の渋谷克博さんに書いて頂いたのであるが、グリーンのイラストレーションボードに書かれた白鳥のスケッチはスタジオの上部に飾られ、このスケッチからモデルのボディカラーは「シベリアンホワイト」としたのであった。

|

シベリアンホワイトに塗装された最終デザインの中抜きモデル |

|

―― 発売後の活躍に祝杯

開発が終わり、安易にトレンドを追わないランサーのデザインが市場で受け入れられるのか、非常に不安な思いであったが、発売後の評価は非常に高く、我々がやって来た事に間違いはなかったと感じ、ほっとした事を思い出す。

ランサー1600GSRをベースとしたラリー車は、1973年の発売直後から世界のラリーで圧倒的な強さを発揮した。その年のサザンクロスラリーでの1-2-3-4フィニッシュに続いて、翌年のサファリラリーでジョギンダ・シンが宿敵ポルシェ911RSを抑えて初優勝した時は、スタッフ全員で祝杯を挙げた。その後も数々の実績を積み重ねて「ラリーのランサー」のイメージはゆるぎないものとなり、後に続くランサーターボ、ランサーエボリューションへと脈々と継承され続けたのである。

1974年サファリラリーでジョギンダ・シンの駆るランサー1600GSR。三菱にとってのWRC初優勝であった。

2021年10月