鬼才ジュジャーロ氏との競作

三橋 慎一

―― アメリカでの留学体験

コルト1000シリーズのスポーツバージョンとして計画された「コルトスポーツ」は、デザインが承認された後、突如プロジェクトの中止が告げられた。入社5年目、チーフデザイナーとしての初仕事が無為に終わり、落胆のあまり虚脱状態に陥っていた私に、当時の淡路意匠課長はこう言った。「アメリカの大学に行って勉強してきなさい」。後に日本の「マイカー元年」と言われた1966年秋、私は背中を押されるように、羽田からパンナムの旅客機に乗って旅立った。ロサンゼルスにある「アートセンター カレッジ オブ デザイン」は、徹夜が当たり前の課題など過酷な学習で知られ、英語もままならぬ私には苦労の連続だったが、学業以外にも得るところは大きかった。自動車社会の本場ににいるという実感を持った貴重な留学体験であった。

―― 新車開発への決意

1年弱の留学期間を終え帰国準備をしているところに、一通のテレックスが舞い込んだ。丸の内の本社に立ち寄って、久保常務に会うようにとの指示だった。本社を訪れ、畏まって留学の成果など縷々報告しようとすると、常務は私の言葉をさえぎって、じっと私の眼を見据えると、おもむろにこう切り出された。「これから新しい乗用車の計画をやろうと思っている。とにかくスタイルの良いクルマにしたい。明日から全力でやってくれ」。このプロジェクトは、イタリアの気鋭のデザイナー、ジュジャーロ氏にもデザイ ンを依頼し、われわれ社内デザイナーと競争させる方針だという。コロナやブルー バードに対抗する今回の新車開発は何としても成功させたい、そんな気持ちが久保常務の言葉から伝わってきた。

実は以前から覚悟は出来ていた。アートセンターカレッジの実習で、コルトの将来車のイメージを追い続けていたのである。厳しさで有名なソーロン先生からグアッシュ(不透明水彩)で描くクイックスケッチの技法を学びつつ、何枚ものアイディアを描いていた。アメリカに居ながら、アメ車の派手なスタイルにはなじめず、アイディアは、ほとんどが欧州車を意識したものだった。しかし欧州車にはメーカー独自のブランドアイデンティティがある。三菱はどこに活路を見いだせば良いのだろうか。とくに後発の三菱は先発のトヨタ、日産とは何か違うことをやらねば道は拓けない。思い悩む日々が続いていた。

アートセンターで描いたコルト(若駒)の将来イメージ

―― ジュジャーロ氏と初対面

そんな中、私は単身でトリノにあるイタルスタイリング社(後のイタルデザイン社)を訪問した。デザインの技術条件や製作日程を打ち合わせるためである。ジュジャーロ氏は、当時世界の最先端を行くデザイナーであり、彼が次々に発表する洗練されたデザインに、私は畏怖さえ感じていた。大柄で端正なジュジャーロ氏は、打ち合わせが細部に入るにつれ、ジェスチャーも大きくなり、その迫力に圧倒された。仕事に対する揺るぎない自信を感じさせた。しかし今回は彼との競作となり、強い対抗意識が体の底から湧いて来た。「何くそ負けてたまるか」という、自分でも驚くほどの武者震いをして事務所を後にした。

―― ウエッジシェイプの誕生

久しぶりに戻ったスタジオでは、グループ内でブレーンストーミングを開始した。すぐにスケッチ(かたち)に入らず、コンセプトの言語化から始めるのが私の主義だった。三菱は高性能のエンジンを持っている。それに戦中からの航空機の技術がある。これらを活かさない手はない。スポーティな味付けで他社との違いを出そう。私はまず1枚のサイドビューのスケッチをグアッシュで一気に描き上げた。当時のセダンの主流は静的な美しさの箱形であったが、このスケッチでは動的な美しさを強調した。低いフロントから流れるように上昇するベルトラインはリヤピラーの前端で鋭くホップアップする。あとから思えば「ウエッジシェイプ(くさび形)」の誕生だった。

2次元のスケッチを3次元のモデルに表現するため、試行錯誤に苦しんだが、モデルの完成期限まであと1ケ月を残すのみとなリ、神経がピリピリして来た。何くそ負けてたまるかという気持ちが、若いスタッフ全員に伝わって、とくにモデル担当の三矢恵正君や、線図担当の佐野政美君などはファイト満々、「相手にとって不足はない」と言ってくれた。残業時間は増え休日出勤も多くなった。夜遅くまでスタジオでクレイを盛り、そして削り、疲れ果てるとスタジオの隅で眠る日が続いた。

―― 2台のモデル対決

1968年1月、いよいよ決着の日がやって来た。2台のモデルを並べてデザイン審査が行われた。ジュジャーロ氏のデザインはエッジの利いた安定感のあるスタイル、われわれのデザインは走りの良さをイメージしたため、動感のあるスタイル。『小さく見えるので損をしてるかな』などと意外に冷静に比較して見ていた。会議では久保常務を真ん中に各部門の幹部が並び、どちらのモデルが良いか意見を述べていった。ほとんど全員が右へ習え式の同意見だった。要するに我々のモデルは良く頑張ったがいかんせん未熟であり、イタリアの方はさすがジュジャーロ氏の作品、よくまとまっている。これを最終デザインのベースとすべし、というのであった。会議の進展につれ、私はひどくみじめな気持ちに襲われた。体を縮めて久保さんの横顔をそっとうかがっていた。おもむろに切り出された久保さんの言葉は意外や意外、まるで天の邪鬼のように皆の意見の裏返しだったのである。「イタリアのモデルは確かに良くまとまっているが、意匠の連中のモデルは、これはこれで見込みがある。これをベースにイタリアのモデルの良いところを入れていけば、良いスタイルになりそうだ」。「勝った、勝ったのだ。われわれのデザインが採用される」仲間に視線を送ると厳しい目つきから一転、大きく開いた眼を白黒させている。勝ち負けよりも、何かを成し遂げた喜びの表情だったのかも知れなかった。

シャープで角ばった面処理とウエッジシェイプを特徴とした三菱社内案

角形ヘッドランプやフード先端の折れなどは量産モデルに繋がるデザイン

均整の取れた安定感のあるフォルムのイタルスタイリング案 出典:三橋慎一『インハウスデザイナー』(三栄書房、1999年)

丸形4灯ヘッドランプで上品な欧州車イメージのフロント

―― 喜びを力に変えて

この久保裁定を意気に感じた我々若いメンバーは、以前にも増してよく働いた。いま振り返ると、久保さんは外部のデザイナーと競わせることで、社内のデザイナーに力を付けさせるという意図があったのではないか、と憶測できるのだ。「今日の新しい生産性とは、質的な価値とこれを成し遂げた喜びに他ならない。人間の本性を尊重するところに現代の生産性がある」と、哲学者のレヴィ・ストロースは言っている。何となく機械的で冷たい現代の管理機構の中にあって、不思議に思い起こすのは、人間の上下関係をも越えた信頼とか、友情とか、奉仕とかの力であって、これは何ものにもかえがたい。

久保常務をドライバーにして描いたスケッチ

完成に向けてのデザインリファイン作業

基本となるボディデザインが決まった後も、われわれは細部の改良を粘り強く行った。たとえば フロントグリルは数多くの案を作成し検討したが、最後に選んだのは入社3年目の若手デザイナー、吉澤英明君の提案した縦桟基調のデザインだった。このユニークな「顔」は、コルトギャランを特徴づけし、縦桟のパターンを テールランプ周りにも及ぼすことによって、全体の統一感が醸成されたのである。

バンパーやフロントターンランプなどの処理を何度も試行錯誤

様々なフロントグリル案の木型モデル

最後の土壇場で久保常務から「リヤをやり直せ」との指示で、特徴的縦桟パターン(右)にたどり着く

―― 三菱初のヒット商品となる

1969年12月に発売された「コルトギャラン」は、デザイナーの唱えた専門用語「ウエッジ」にダイナミックを冠した「ダイナウエッジライン」というキャッチコピーも功を奏し、三菱初のヒット作となった。「三菱は初めて製品でなく商品を作った」と皮肉まじりで専門誌は報じたが、重工の体質から脱皮し、自動車部門が独立する機運を高めたことは確かだった。そしていま振り返るに、この10年前に装備設計課の下に「意匠係」として数名で発足した後発集団(気違い部落と揶揄された異能集団)が、企業を牽引する先頭集団の役割を荷ない始めたことも確かだった。

2021年7月

時代の変化に対応したインテリア

岡本 治男

―― 車社会の急速な変化

1960年代、日本は世界にも例のない高度経済成長を果たし、車はステータスシンボルからパーソナルカーへと変わり、1966年はマイカー元年と呼ばれた。1965年に名神高速道路が開通し、高速走行、ロングドライブが可能となるとともに、企業では週休二日制が始まり、余暇の時間が増えレジャーブームが始まった。さらには、運輸省から排気ガス規制や自動車安全基準が発表されるなどし、車に対する世の中の基準と概念は急速に変わって行くことになる。

そうした中で1967年夏、アメリカでの留学から帰ったばかりの三橋さんに、自動車事業本部長の久保常務から、コルト次期車のデザインに早急に着手するよう指示があった。久保さんからの指示は、既に始まった社内の計画に縛られずにデザインすれば良いという、我々の発想にかなり期待したものだったと記憶している。

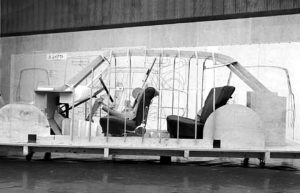

―― 初のシーティングバック製作

先ずはフルサイズのレイアウト図を壁面上に作り、室内のさまざまな寸度を検討した。しかし、ある程度まで検討すると、空間を把握するには三次元でないと分からないという話となり、立体の検討モデルを作ってみようということになった。それはアートセンターでの留学から戻った三橋さんの意見でもあり、アメリカで言うシーティングバックである。これは我々意匠課(名古屋製作所)として初めての取り組みだった。このモデルは、手早く修正できるように木製で、基本となる床とトーボードの周囲にベニヤ板の車体断面を組み上げた鳥かごの様なスタイルであり、これで室内空間を検討した。

図面に乗ってのレイアウト検討

重要な検討事項は、着座位置とヘッドクリアランスの関係から車高をどこまで低くできるか、アイポイントとフロントデッキの関係で前方下方視界を確保できるか、ドアガラスを従来の平面ガラスからカーブドガラスにすると、横方向の空間はどう変わるか、さらにベルトラインをどの程度低く出来るか等だった。ドアのカーブドガラス採用は、国内では1965年登場のコルト800が最初だったと思うが、ドア全体の断面を平面ガラスよりも張りのある形状にし易くなる。またガラスがドアの中に納まり易くなる事から、ベルトラインを低くして窓を上下に大きくすることが出来る。これによって、60年代後半以降の自動車デザインは一気に近代的に様変わりしている。

カーブドガラスの検討の結果、ショルダー部のスペースは広がり、フロントシート位置を外寄りにすることができ、それに伴って後々フロントシートの間に大型のセンターコンソールを置くことが可能となった。その他、このモデルで計器盤の衝撃吸収性の確認、スイッチやハンドル、ノブ類の配置や操作性などを検討した。(カーブドガラスに関して、コルト800は同じ三菱重工とはいえ我々の名古屋製作所とは別の水島製作所での開発であり、我々は自ら見極める必要性があった)

さらに改良されたシーティングバック

―― 安全基準と新機能の導入

一方、企画・設計部門は、前出の自動車安全基準を取り入れることも含めて、新世代の車として新機能の追加や操作方法の改善などを計画していた。特に安全に関わるものとしてヘッドレストがあった。この頃、急増した車による追突事故が多発し、それによるむち打ち症で首にコルセットを巻いた人を街で良く見かけるほどで、その安全対策は大きな社会問題となっていた。同時にシートベルトも必須となった。また、衝撃吸収構造の計器盤や衝撃吸収式ステアリングホイール、ホーンリングのホーンパッド化、埋め込み式ドアインナーハンドルなど、今日では当たり前のものがこの頃まとめて計画された。さらには、無反射メーター、マルチユースレバーなどの運転のし易さの改善も計画された。三角窓の廃止も時代の流れで、国産セダンでは日産ブルーバードがいち早く採用した。カーエアコンが広まった事が大きな要因だが、外観がスッキリとした代わりに計器盤にはベンチレーションの吹き出し口が必要となった。

インテリアの図面作業。クジラと呼ばれた文鎮、芯削器、製図用ブラシ、三角スケール等々

―― インテリアデザインの進化

インテリアデザインの目標は、低速、高速、長距離運転など様々な状況で快適な空間である事。さらには、新しい機能性と安全性を美しいデザインにまとめる事であった。計器盤は、乗員をプロテクトするイメージをベースとして、そこに計器類を埋め込んだデザインとした。両脇に吹き出し口を設けるとともに、オプションのクーラーを装着の場合は、専用の吹き出し口を計器盤中央に配置するレイアウトとした。これは助手席に吊り下げたクーラーユニット自体に吹き出し口がある当時の一般的なクーラーに比べ、より快適で理にかなったレイアウトであった。一部の下級仕様を除いて、計器盤に連続する大型のセンターコンソールを装備したことで、計器盤全体の形状は、それまでの常識であった横長水平基調の形からT字型のがっしりとしたスポーティかつ近代的な形へと進化させることができたと思う。また、乗用車としての本格的な輸出がクライスラーを通じて始まるため、メーター部とグローブボックス部を別に起こし、左ハンドル車用に対応する構成とした。

初期の計器盤モデル

三角窓の廃止で発生するベンチレーション操作の表示は、全く初めてのことであり、文字での表示では分かり難いという意見が多くの関係者から出た。そこで、欧州車に例のある絵表示にすることとした。また、マルチユースレバーも小さな面積で見易くするため絵表示にすることとなり、安藤君がデザインをまとめた。操作類の絵表示はこの頃他社も採用をし始め、その後、JISで統一されることとなった。こうして、設計の松井さんの知恵も借りながらデザインを進め、見やすく、操作しやすい計器盤になったと思う。

シートのデザインでは、新たにヘッドレストが付くことなどで室内が窮屈に感じられることを少しでも抑えようと考え、一般的な厚みを強調するデザインではなく、クッションンの不要な部分を削ぎシートを薄く見せる形状にした。

スタイロフォームで作ったシートモデル (左) と試作シート (右)

―― ラリーを目指したスポーツ仕様

当時三菱は、1967年にコルト1000Fで国際ラリーへの足掛かりをつかみ、このコルトギャランもラリーに参戦することを想定してスポーツ仕様が設定された。基本計画や設計などの関連部門とともに様々な案を検討した結果、インテリアではタコメーター付きの3連メーター、黒地に白のストライプを入れたバケットシート、木目調の3本スポークステアリングホイールとシフトノブが採用され、エクステリアでは砲弾型ミラーやホイールキャップとリヤパネルへの暗色塗装などが採用された。エンジンや足回りの性能の高さに加えて、こうした味付けにより、ギャランのスポーツセダンとしてのイメージが出来上がったと思う。

―― 車体色

車体色は私の担当ではなかったが、ギャランは先代のコルト1500に比べ車体色を2倍の8色に増やして幅広い選択を可能とした。中でも、多くの仕様に設定されたロッキー・ホワイトとスポーツ仕様専用に設定されたベスビオ・レッドが強く印象に残っている。ロッキー・ホワイトは、それまでのホワイトの主流がウォーム系だったのに対してクール系で、新しさを感じさせた。また鮮やかなベスビオ・レッドはスポーツ仕様のイメージにぴったりで、どちらも人気があったと記憶している。しかし、後々になってベスビオ・レッドは耐候性に問題があることが分かり、その後塗料メーカーはフロリダ等での曝露試験に力を入れる事となった。

―― 早々のマイナーチェンジ

発売後ギャランは大変に好評で、自分としても良い仕事が出来たと満足していたが、まもなく営業部門から計器盤のデザインが地味過ぎるのでもっと豪華にしてくれとの要求が出てきた。私はこのデザインでいろいろと苦心した事を思うとそのままで行きたかったが、これはユーザーからの声だと押し切られ、変更することとなってしまったのは残念だった。当時は他車との激しい競争の中で、早々とマイナーチェンジするのは良くあることであり、今にして思うと、とにかく先を急ぐ時代であった。

2021年12月