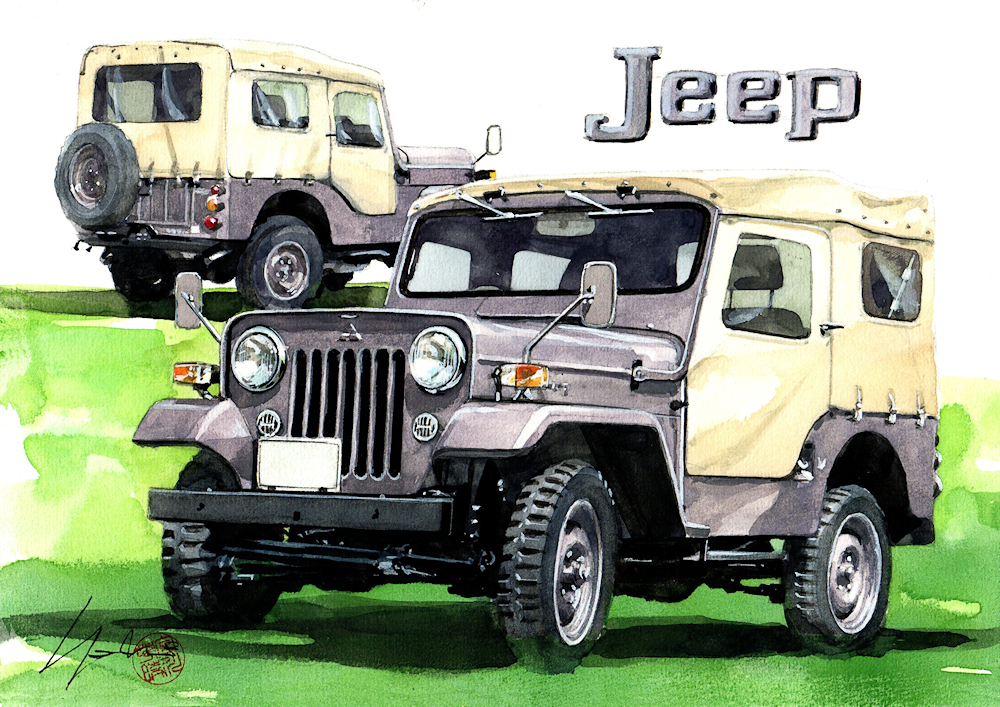

「三菱 ジープ」

1953年にウイリス社のジープのノックダウンを初めてから2001年までの間約半世紀にわたって生産された車。このジープでの技術の蓄積は、1982年に発売された初代パジェロの技術的なバックボーンとなり、その後の三菱の4WD技術へと発展していった。

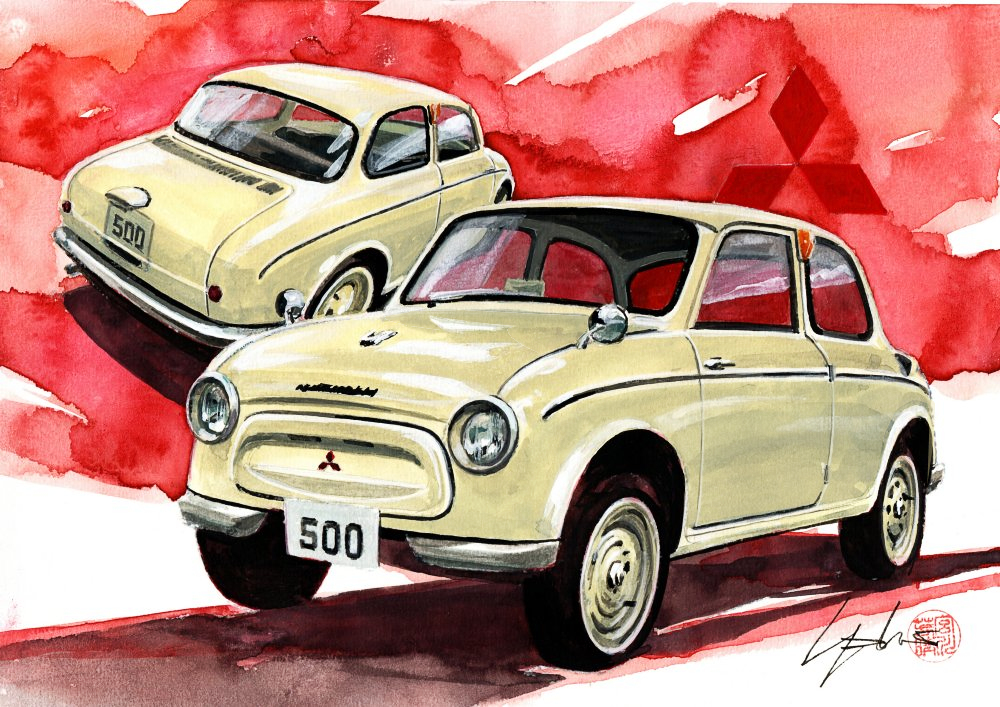

「三菱500」

1960年に発売された三菱初の本格量産乗用車。元航空機のエンジニアたちと、初めて乗用車デザインを手掛けたデザイナーたちの手によって生まれた。販売は振るわなかったものの、1950年代の欧州乗用車に見られるほのぼのとしたスタイルは特徴的だった。

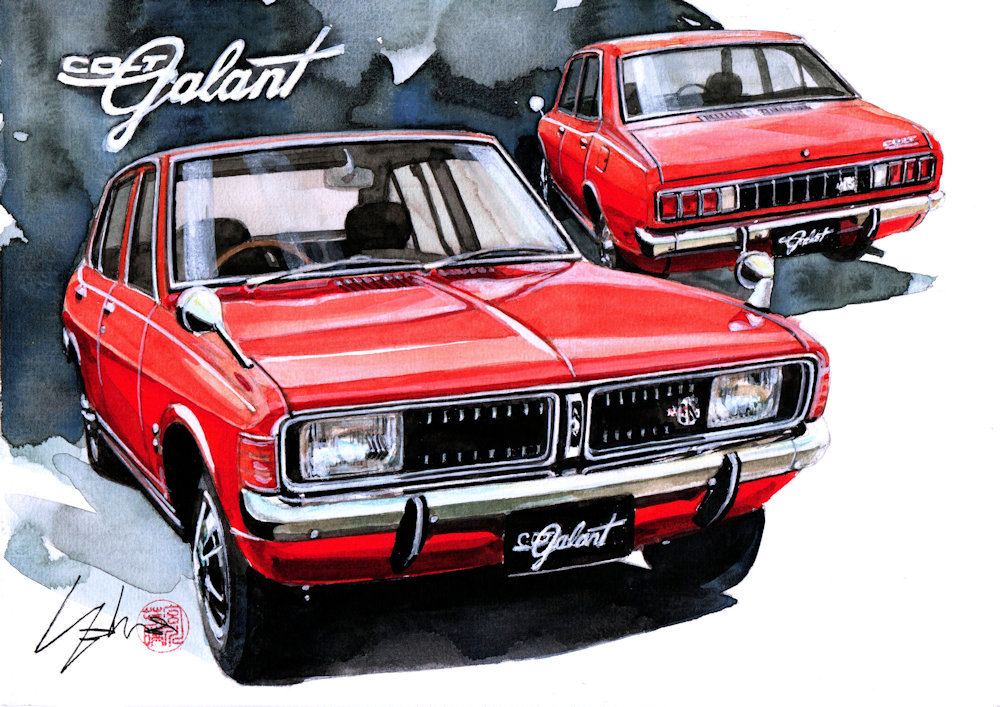

「コルトギャラン」

三菱自動車の技術とデザインが花開き、初めて商業的に大きな成功を収めた車。三菱車のデザインアイデンティティがこの車で生まれた。

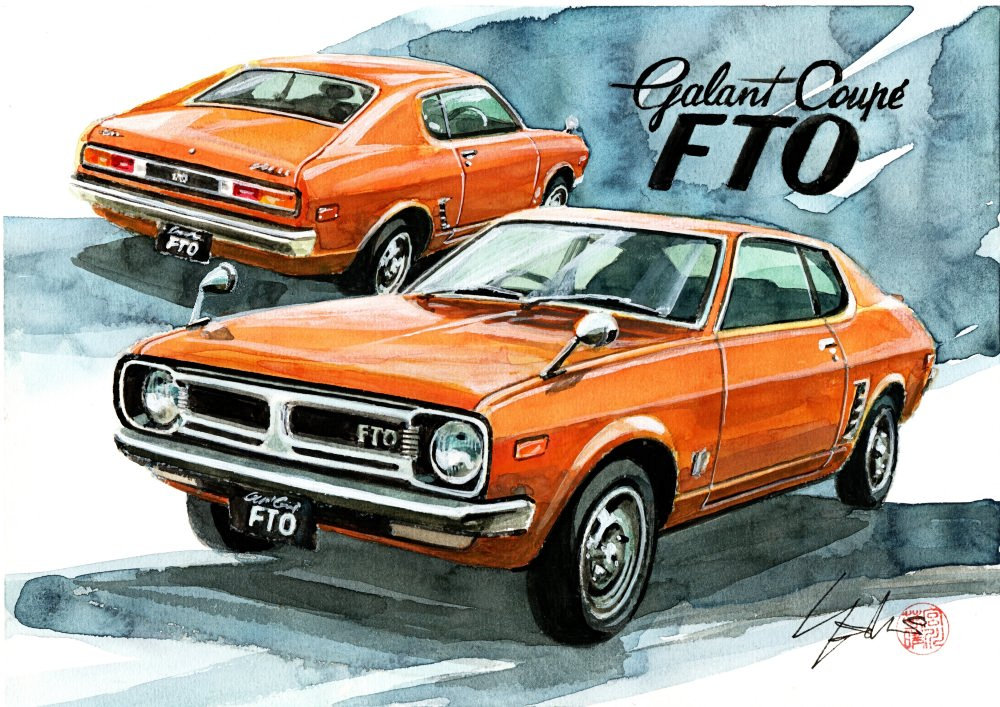

「ギャランクーペFTO」

コルトギャランハードトップを元にホイールベースと全長を切り詰め、大衆車クラスを狙った個性的コンパクトスポーツクーペ。

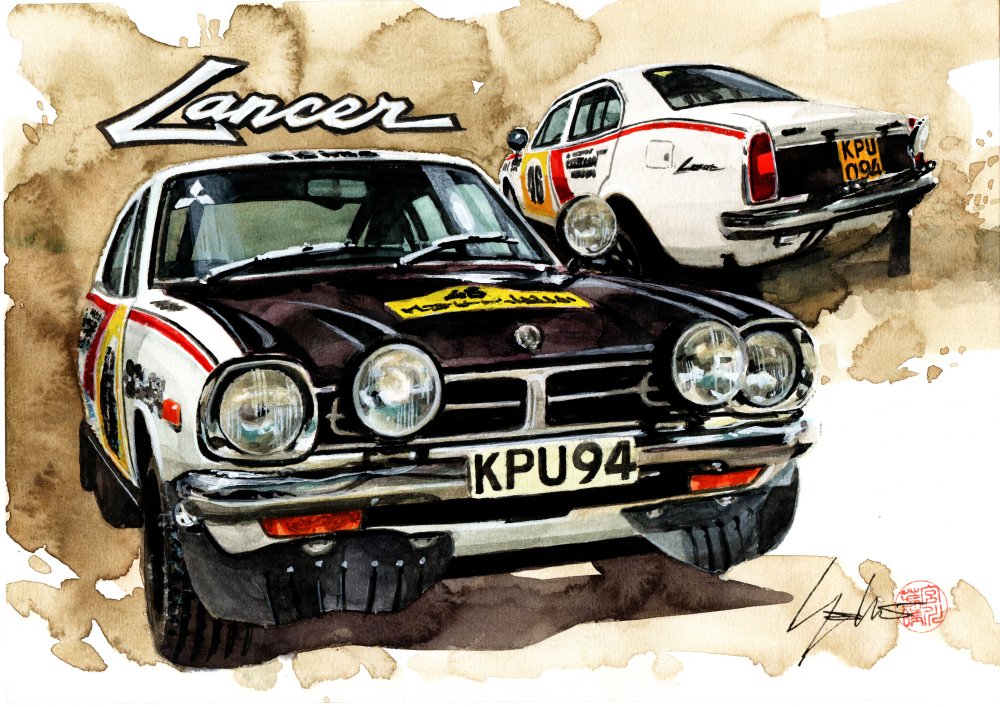

「ランサー1600GSR」

1970年代に、国際ラリーでの活躍で三菱自動車の名前と技術力を世界に印象付けた車。

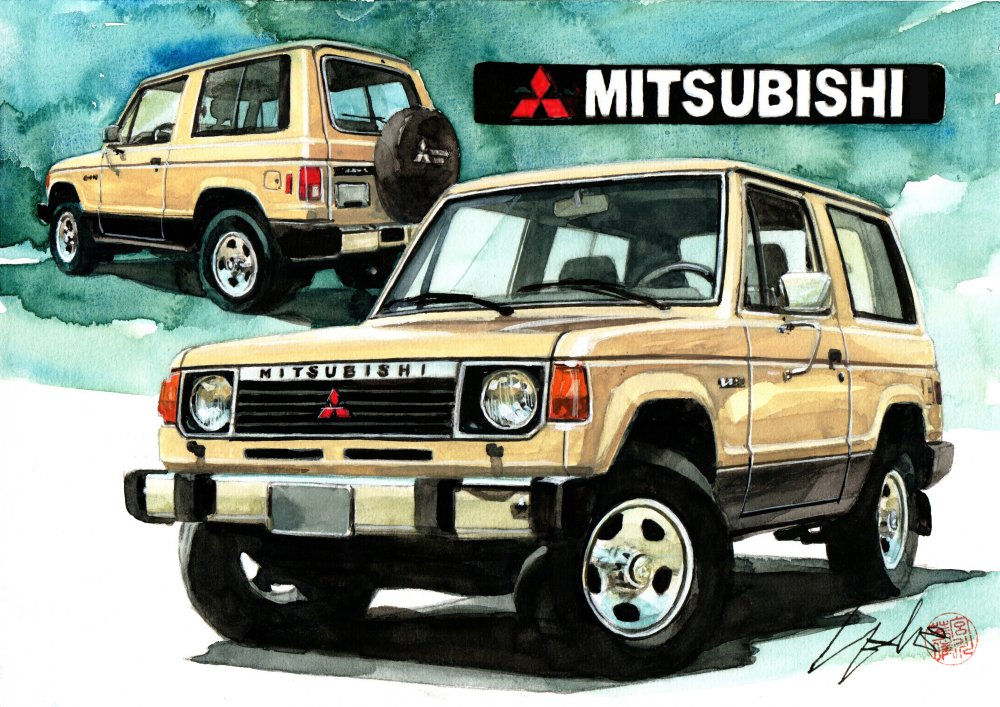

「三菱モンテロ」

1982年誕生の初代パジェロは、翌年北米で三菱モンテロとダッジ・レイダーとして登場。北米ではシボレーS-10ブレイザーやフォードブロンコⅡなどの小型SUVが広まった時期であった。

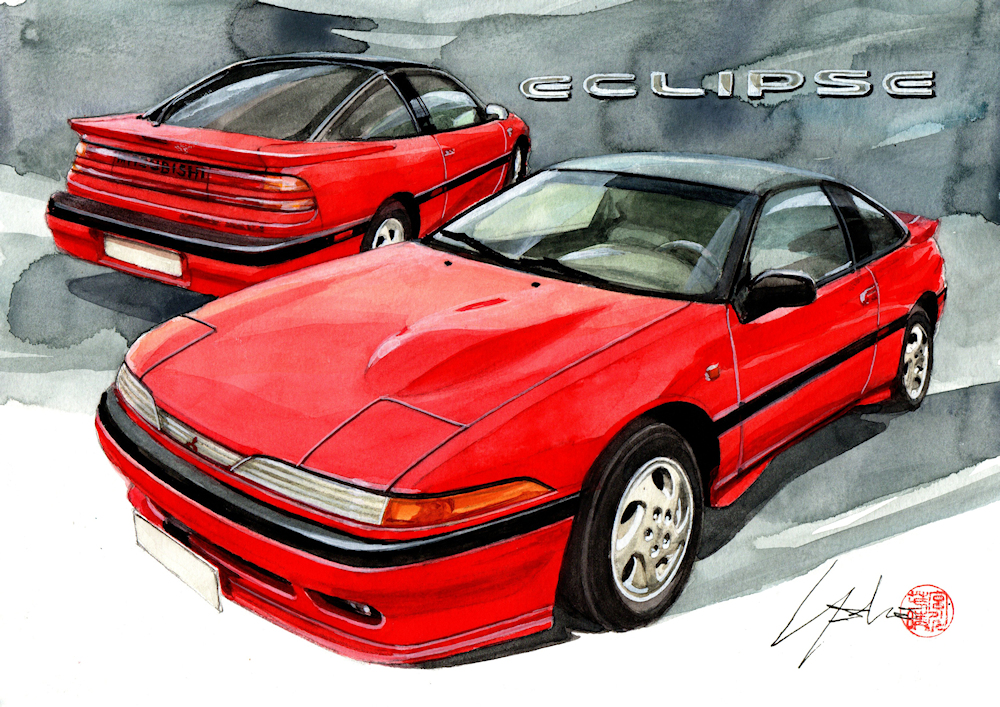

「エクリプス」

三菱自動車とクライスラーがアメリカの現地生産合弁会社ダイヤモンドスターモータース社で生産したスポーツクーペ。クライスラーではプリマス・レーザー、イーグル・タロンとして販売。この時、両社は最も蜜月関係にあった。

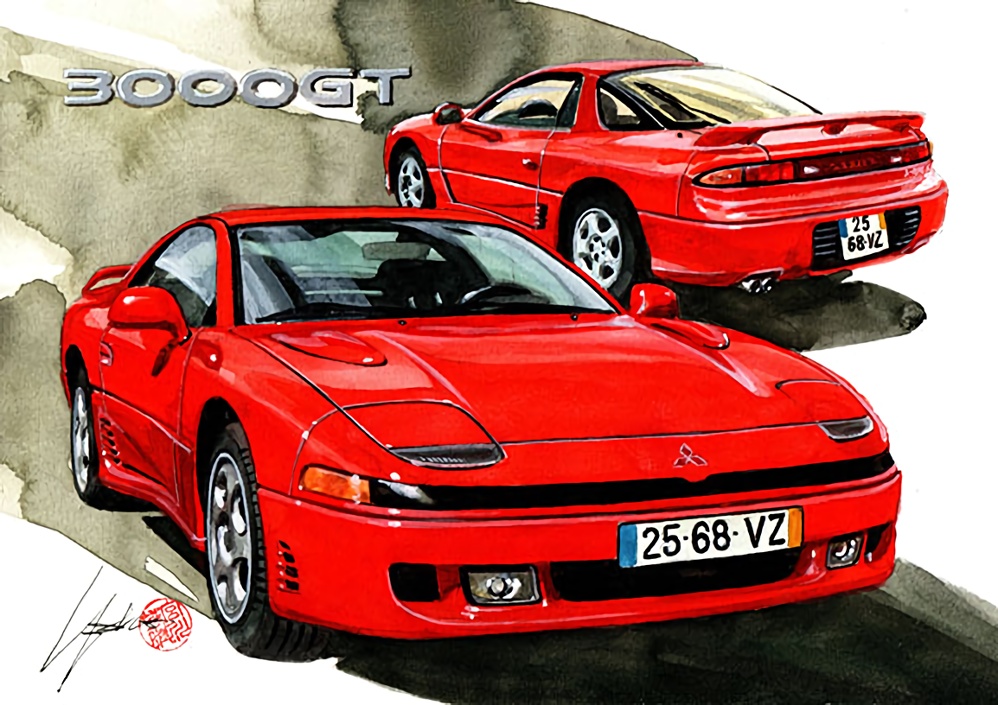

「三菱3000GT」

1990年に登場し、主に北米市場を狙った上級スポーツクーペ。フルタイム4WD、アクティブエアロシステム等のハイテク装備を特徴とした。国内ではGTO、クライスラーではダッジ・スティルスの名で販売された。

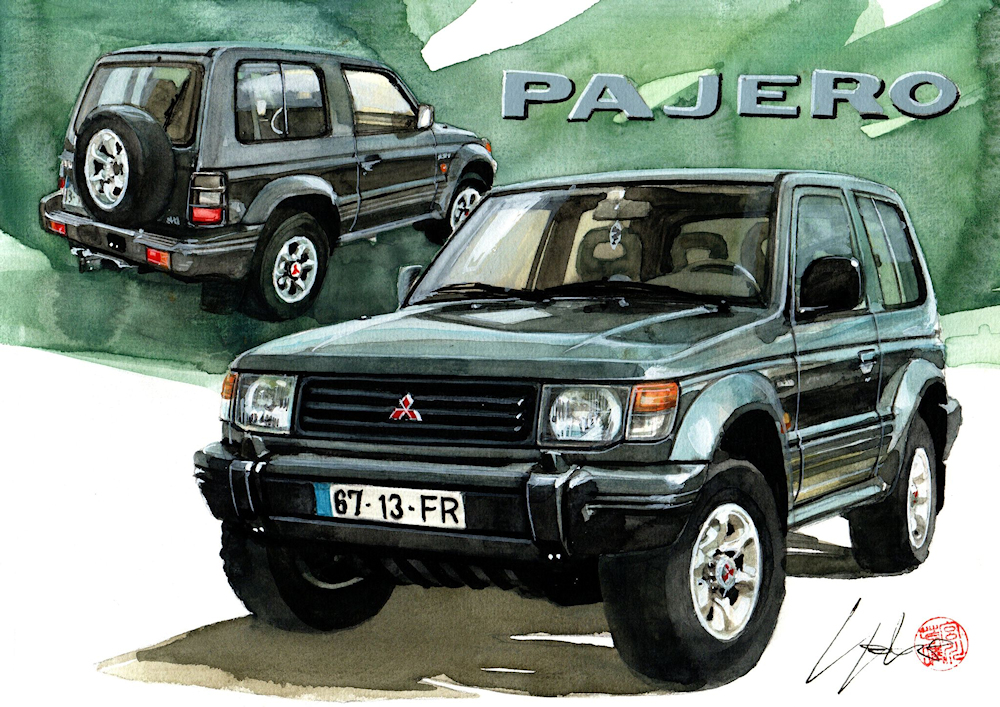

「2代目パジェロ」

2代目パジェロは、初代の成功を受けて技術とデザインでさらに進化して1991年に登場。国内のRVブームの中で普通車を抜いて国内新車月間販売台数1位を獲得し、更にはダカールラリーで欧州車勢を抑えて勝利するなどし、パジェロは三菱自動車のビジネスとイメージの両方で中心的存在となった。1991年の第12回日本カーオブザイヤーでは特別賞を受賞し、専門家からの評価も得ることになった。

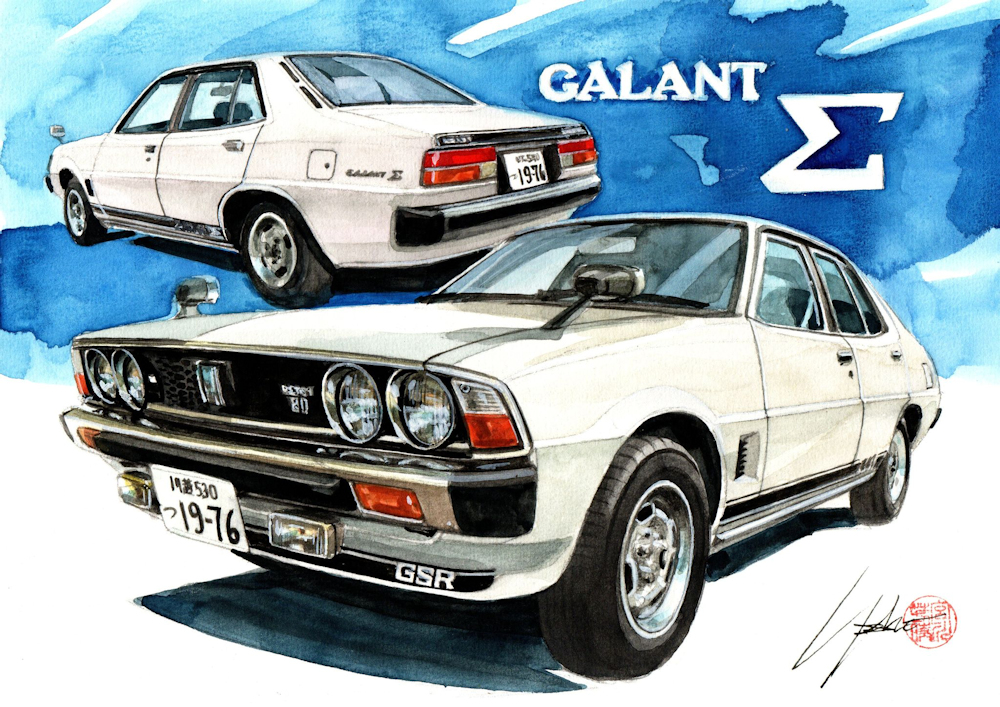

「ギャラン∑」

1976年に登場し初代ギャランンを超えるヒット作となったシグマは、セダンでありながらそれまでにないシャープでスタイリッシュなデザインで人気を博した。三菱のカーデザインを代表する車といえるだろう。描かれた車はツインキャブレターで高性能のGSR仕様。